![2play [修復済み]](https://www.naoc-jp.com/images/5e8a7534084661151a9df6e75c9c5b4c.gif)

NAOCの『PALY5th -アウトドアで遊ぶ人、旅する人たちのコミュニケーションイベント-』開催決定しました。

あなたの思うアウトドアってなんですか?

アウトドアに対して人それぞれイメージするものは違う人もいるかもしれませんし、同じようなイメージを抱いている人もいるかと思います。

あなたの旅やアウトドアイメージを共に語り合いませんか?

旅やアウトドアの情報交換をし、仲間を見つけましょう。

お酒は世界各国のビールなどもご用意いたしました。

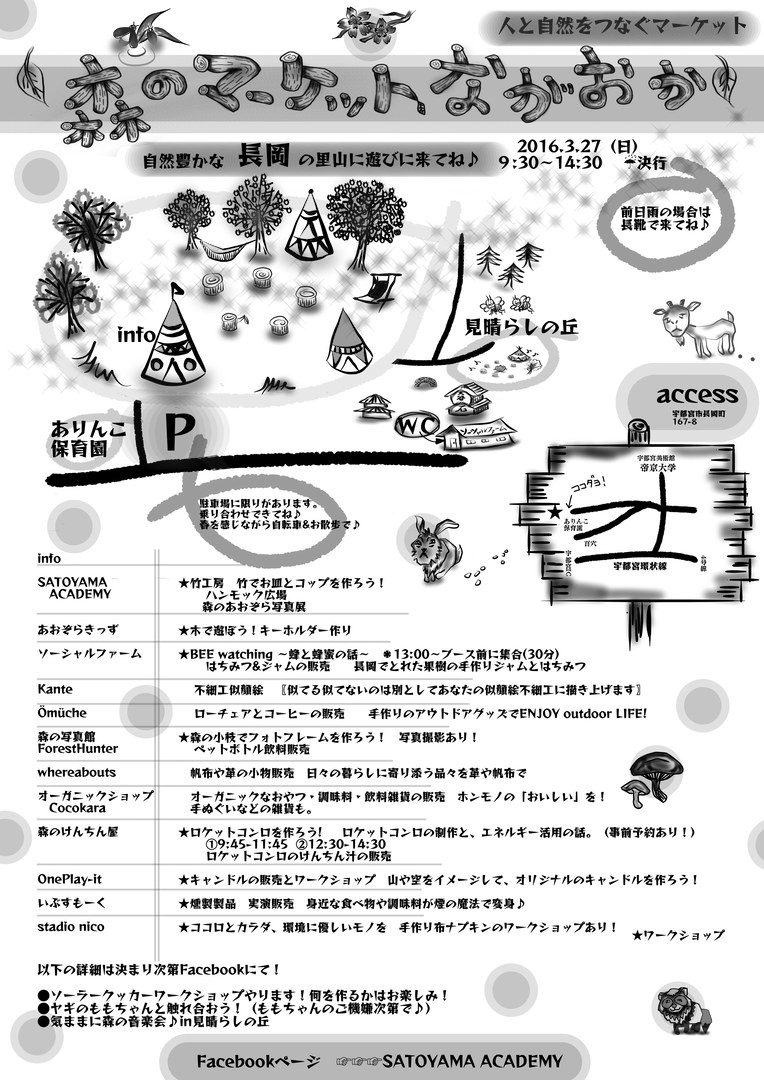

北欧アウトドア用品を扱うセレクトショップ『FULLMARKS』

宇都宮市でシェアワーキングスペースを提供する『HOTTAN』

NAOC×FULLMARKS×HOTTANとのコラボイベント。

旅を始めたばかりの人もすでにアウトドアにどっぷり浸かっている人も共通の趣味を持った仲間と有意義な時間を過ごしましょう。

開催日 2016年7月9日 19:00~21:00(18:30より受付開始いたします)

開催場所 HOTTAN 宇都宮市仙波町17-11 SOCO 2F

入場料 600円 1ドリンク付き

駐車場 専用の駐車場はございませんので近隣のコインパーキングをご利用下さい

*なおアルコール類を飲まれる方の運転はご遠慮下さい

内容 旅とアウトドアをテーマとしたミーティング

主催 NAOC

お問い合わせ先 NAOC:0288-70-1181